みなさん、こんばんは。

播磨エリアで釣りやアウトドアを楽しんでいるkazukiです。

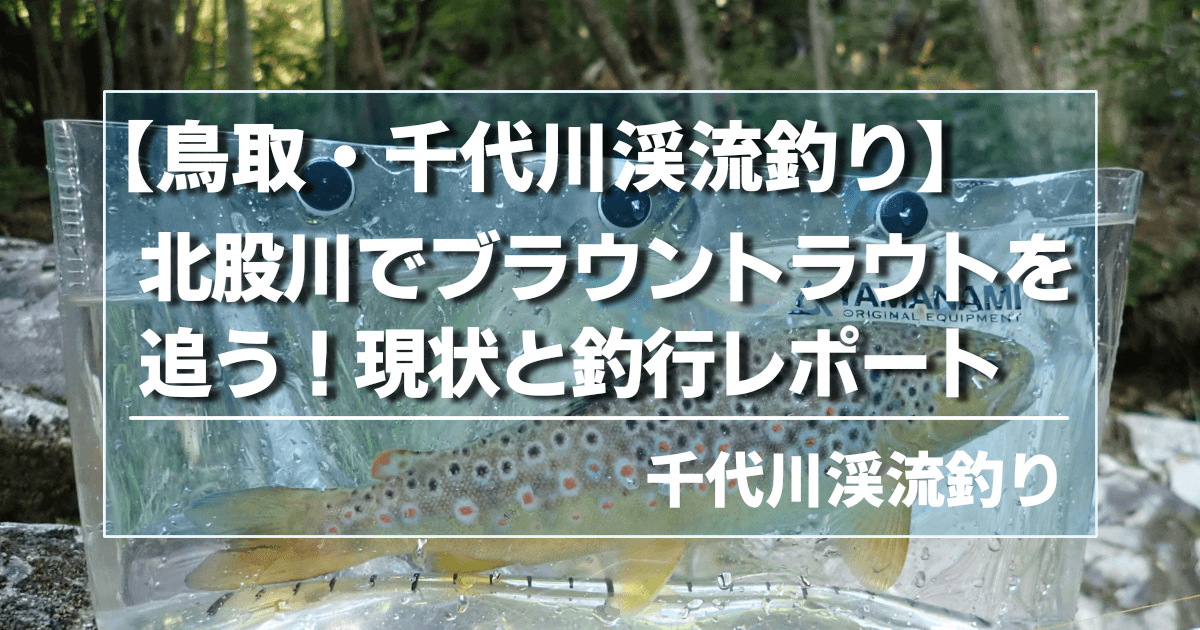

7月下旬、真夏の強い日差しが照りつける鳥取県。

佐用町を越えて標高の高い山間部を抜け、やがて辿り着くのは、緑豊かな谷あいを縫うように流れる千代川とその支流・北股川です。

今回の目的は、この川にひっそりと棲みつく外来魚、ブラウントラウト。

数年前、誰かの手によって持ち込まれたこの魚は、今や北股川全域、そして千代川本流にまで分布を広げています。

銀色の体に茶褐色の斑点、どこか異国の香りを漂わせるその姿は、在来魚とは一線を画す魅力を放ちつつも、生態系への影響が懸念される存在でもあります。

今回はそんなブラウントラウトを、初めて狙う釣行。

果たして出会えるのか、そしてその実態は…。

渓流釣りの楽しさと少しの緊張感を胸に、北股川へ向かいました。

千代川と北股川の概要|ブラウントラウトが生息する特異な渓流

北股川は、千代川の左支流として知られ、標高の高い山々に囲まれた細長い谷筋を流れています。

上流域は苔むした岩と澄んだ水が特徴で、典型的な渓流釣りの風景が広がります。

しかし、近年はその清流に異変が生じています。それが、外来魚ブラウントラウトの定着です。

もともと北股川でブラウントラウトが確認されたのは、三滝ダムより上流の限られた区間でした。

ところが近年、下流域やダム下、さらには千代川本流域でも姿が見られるようになっています。

千代川漁協の調査によれば、数年前に人為的に持ち込まれた個体が自然繁殖を繰り返し、短期間で生息域を拡大したと考えられています。

この拡大は単なる生態系の変化ではありません。

北股川では、ブラウントラウトが増えてからイワナの姿が減ったという声も多くあります。

ブラウントラウトは魚食性が強く、小魚や昆虫だけでなく、小型の渓流魚をも捕食します。

そのため、在来魚への影響は無視できません。

こうした状況を受け、千代川漁協と智頭町は積極的な情報発信と参加型の取り組みを続けています。

千代川漁協と智頭町が開催しているブラウントラウトダービーとは、智頭町内で釣り上げたブラウントラウトを持ち込み計測し、サイズや尾数を競うイベントです。

参加は千代川漁協の組合員または当年度の遊漁証(年券)を持つ方が対象で、持ち込み場所はJR智頭駅前の智頭町観光協会。

上位には翌年度の遊漁証や地元飲食店の食事券などが授与されます。

直近年の実績では、ダービー期間中に合計200尾超の捕獲や、50cm台後半の大型記録も公表されています。

釣りの楽しさと外来種対策を両立させる、地域ならではの工夫と言えるでしょう。

今回の釣行の目的は、まさにその現場を自分の目で確かめることでした。

単なる魚釣りとしての興味だけでなく、生態系の変化を自分の目で確認し、情報を共有することも意識しています。

釣り人としての好奇心と、フィールドの未来への関心。

この二つを胸に、真夏の北股川へ向かいました。

ブラウントラウトの特徴と生態|在来魚への影響

最初に、目の前の一匹を理解するための基礎から押さえておきます。

ブラウントラウトはサケ科の外来魚で、原産はヨーロッパです。

河川に留まる川型、湖に降る降湖型、海に降る降海型など生活史の可塑性が高いことが特徴で、体側には黒点に混じって赤点が入り、成熟したオスは吻が曲がることがあります。

産卵期は日本では概ね秋〜初冬(10〜12月)にかけてで、雌が砂礫底に産卵床を掘り、冷たく酸素に富む流れで卵を守ります。

食性は成長につれて変化しやすく、稚魚期は水生昆虫、やがて小魚やエビ類、時にカエルなども捕食する“貪欲さ”が持ち味です。

薄暗い時間帯や曇天時に活性が上がりやすいとも言われ、岩陰や倒木、流木といったストラクチャー周りで待ち伏せるようにベイトを追います。

こうした習性は、流れの緩急がはっきりした北股川の瀬・淵・底質によく馴染んでいると感じます。

生態的には在来のヤマメ・イワナ・アマゴと餌資源や棲み場所をめぐって競合し、さらに小型魚を直接捕食するため、在来魚にとって脅威となり得ます。

国内の外来サケ科に関する研究でも、捕食と競合の両面から生態系全体への影響が指摘されています。

千代川水系・北股川については、かつて三滝ダム上流の限られた区間で確認されていたブラウントラウトが、現在は北股川全域、さらに本流域でも目撃されるようになったというフィールドレポートが複数あり、現地の釣り人の間でも「分布拡大」は共通の実感になりつつあります。

私自身も実釣で小〜中型の個体を確認しましたが、ブログやSNSの記録でも上流域中心に定着・繁殖の様子が読み取れます。

在来魚への影響は、単純に“数が減る・増える”で語れるほど容易ではありません。

たとえばイワナのように冷水性が強く、上流の小さなプールに依存する魚は、産卵期や稚魚期にブラウントラウトと生息空間が重なるとリスクが高まります。

一方で、ヤマメやアマゴが比較的水量のある瀬や平瀬を広く使っている区間では、季節・水位・ベイトの量によって局地的な共存も起こり得ます。

外来サケ科は、在来種との“時間差”や“場所の差”を縫うように繁殖に成功することがあり、その柔軟さが定着を支えるという指摘もあります。

北股川でイワナの姿が減ったと語られる背景には、こうした多層的な要因が絡み合っているのだろうと思います。

釣行準備とポイント選び|ルアーセレクトと入渓方法

今回の釣行は、真夏の盛りである7月下旬。

天気は朝から快晴、予報では最高気温34℃。午前中は比較的涼しいものの、日が昇れば一気に気温が上がり、渓流であっても体力を削られるコンディションです。

こうした条件下では、魚の活性が高まる早朝の時間帯を逃さず狙うのがセオリー。

そこで、まだ川面に柔らかな朝日が差し込む午前6時頃、北股川上流域に到着しました。

タックルはスピニングタックル一式を持参。

ルアーは実績の高い3種を選びました。

まずはミノーから、DUO「スピアヘッドリュウキ45S」。

その飛距離とレンジキープ力は、流れの強い瀬でも安定してアプローチでき、瀬尻や対岸の際を攻めるのに最適です。

もうひとつはSMITH「D-コンタクト50」。

重心移動システムによる抜群の飛びと、トゥイッチ時の鋭いヒラ打ちで、深めのポイントや押しの強い流れに向いています。

加えて、反応が渋いときの切り札としてSMITH「ARスピナー3.5」も準備。

スピナーは水を掴む力が強く、回転するブレードが視覚的にも聴覚的にも魚を誘います。

とくにブラウントラウトはこうした刺激に反応する傾向が強く、今回もメインの武器として活躍を期待していました。

ポイント選びにあたっては、まず「入渓のしやすさ」と「魚の着き場」を両立できる場所を探しました。

落ち込みの下や大岩の裏、川幅が狭まり流れが集中する瀬を重点的にチェックします。

入渓は安全第一。

滑りやすい苔石や、不安定な足場を避け、車道から比較的近く、万一の退避が容易な場所を選びます。

今回のフィールドも、川沿いの林道からすぐにアクセスできる地点を起点としました。

ここなら釣り下がり・釣り上がりどちらにも対応でき、状況に合わせて立ち回れます。

こうしてルアー、ポイント、入渓の条件が整ったところで、いよいよ実釣開始です。

実釣レポート|北股川でのブラウントラウトとの出会い

北股川の上流部へと足を踏み入れたのは、まだ朝の冷気が谷間に溜まっている時間帯でした。

川面には薄く白い靄が漂い、時折、木々の隙間から差し込む光が水面を銀色に輝かせます。

この川は、地元でも「ブラウンが潜む川」として知られているが、その姿は簡単には拝めないようです。

流れに沿って慎重に遡行しながら、まずは岩陰や深みのある淵をチェックしていきます。

ルアーは渓流用のシンキングミノー、カラーは流れに馴染みつつも存在感を放つナチュラル系をチョイス。

立ち位置を低くし、流れの筋を跨がないようにキャストを決めると、ミノーは水中で左右に小刻みに揺れ、ゆっくりと沈んでいきます。

2投、3投…反応はありません。

そして反応があったと思えば、なんとアマゴが多数ヒット。

ブラウンに染められてしまっているわけではないようです。

イワナはダメでアマゴは共存できているのでしょうか。

やはり居着く場所の違いかもしれません。

しばらく進むと、倒木と大岩が作り出した天然のプールのようなスポットが出現しました。

水は澄み切っていますが、底の方にだけ深い影が落ちており、その奥に魚影を確認。

ルアーをプールの上流から滑り込ませ、流れに乗せて影の奥へ送り込みます。

小さくトゥイッチを入れた瞬間、水中で銀と褐色が混ざり合った魚体が翻ります。

「食った!」

瞬間的に竿が弧を描き、ブラウントラウトの重量感と首振りがリールを通して腕に響きます。

流れに乗って下流へ突進しようとする魚をいなしながら、慎重にロッドを立てます。

数分のやり取りの末、ネットに収まったのは体長20cmほどの美しいブラウントラウト。

黄金色の体に黒と赤のスポットが散りばめられた見慣れない魚体です。

サイズ的にリリースか迷いましたが、外来種+食べてみたいという好奇心からキープすることにしました。

その後、当たりこそありましたがヒットには繋がらず…

10時頃に脱渓しました。

釣果と今後の展望|外来種との付き合い方

今回の釣行では、狙いであったブラウントラウトを1匹キャッチできました。

反応自体は一日を通して散発的でしたが、スピナーに替えたタイミングで一気にバイトが増え、狙いの魚に出会うことができました。

いっぽうでアマゴは複数匹のヒットがあり、ミノーではチェイス止まり、スピナーでは食い込みが浅くバラシが目立つ展開でした。

真新しい足跡や車の往来も多く、プレッシャーの高い“人気河川の現実”も感じた一日でした。

晴天・高水温(最高34℃予報)・やや濁りという条件下では、深みや日陰、倒木裏のゆるい帯に魚が寄っていた印象でした。

今回の北股川釣行は、本命のブラウントラウトこそ1匹でしたが、生息の確かな手応えを得られた一日でした。

プレッシャーが高い状況でもルアーの切り替えとピンの見極めでチャンスは作れると分かりましたので、次回は取りこぼしを減らすことをテーマに臨みます。

外来種問題に対しては、地域の方針に沿いながら、釣り人としてできる行動を積み重ねていきたいと思います。

千代川漁協と智頭町が実施する「ブラウントラウトダービー」のような取り組みがある際は、ルールに沿って参加することで、釣りの楽しさと外来種対策の両立に貢献できると思いますし、今回の釣行でアマゴの反応が多かったことから、局所的には共存が見える場面もありました。

一方で、捕食・競合のリスクは常にあります。

外来種への興味と、在来資源を守る意識を両立させることが大切だと感じました。

渓流釣りを楽しめるのも残りわずかになってきました。

あと何回行けるか分かりませんが、一回一回の釣行を楽しんでいきたいと思います!

コメント