みなさん、こんにちは。

播磨エリアで釣りやアウトドアを楽しんでいるkazukiです。

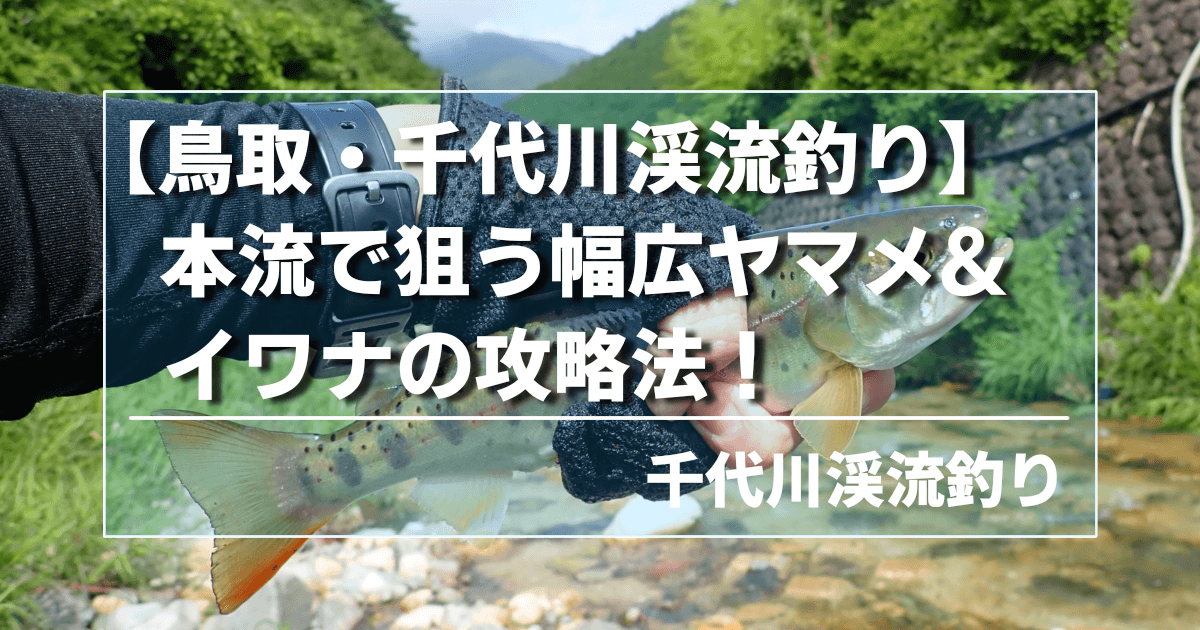

7月の千代川は、川面をわたる風が心地よく、周囲の山々は新緑で輝いています。

これまで支流での釣行が多かった私ですが、ふと気づけば本流と呼べるエリアで竿を出したことがありませんでした。

揖保川でいえば「本流アマゴ」シーズンまっただ中。

「幅広で力強い、本流らしい魚に会いたい」――そんな想いを胸に、今回は鳥取県智頭方面の本流域へ向かいます。

まだ見ぬ千代川の本流魚たちが、どんな顔を見せてくれるのか。

少し緊張しながらも、心はすっかり遠足前の子どもです。

千代川本流釣行の計画と準備

渓流釣りというと、支流や源流の細い流れを思い浮かべる方が多いと思います。私もこれまで千代川ではそうした小さな川で釣ることが多く、山あいの冷たい水に足を浸しながら小型のヤマメやイワナと遊んできました。

しかし、ふと今年の釣行記録を振り返ってみると、「本流」と呼べるエリアではまだ竿を出していません。

本流は川幅も広く流れも強く、そこに棲む魚も大きくたくましい——支流とは違う魅力があります。

ちょうど5月~7月くらいは揖保川で言えば「本流アマゴ」のシーズン。

千代川でも同じく、本流ヤマメが活発に動く時期です。

今年はまだ幅広で力強い魚体を見ていない…そんな思いから、今回は智頭方面の本流域を舞台に選びました。

千代川というフィールド

千代川は鳥取県東部を流れる一級河川で、岡山県との県境近くの那岐山に源を持ち、日本海まで約65kmを下ります。上流部は山深い渓相ですが、智頭町付近は川幅が広がり、里川のような景観に変わります。

アクセスは比較的容易ですが、入渓場所を誤ると釣り歩きの距離が長くなりすぎることもあります。

この日はしばらく雨がなく、全体的に渇水気味。

場所によっては流れが分散してしまい、魚がつきにくい様子もありました。

装備と仕掛け

竿は本流用の6.1mを選択します。

支流用では届かない対岸や深場を攻めるためには、この長さが必要です。

道糸・ハリスはナイロン0.3号のとおし仕掛け。

食い渋りにも対応できるよう細めを使います。

針はヤマメ6号を中心に、状況で5号も使用します。

餌はブドウ虫とミミズを持参しました。

澄んだ流れではブドウ虫が警戒されにくく有効で、ミミズは動きが大きく淵や深場でのアピール力が高いです。

川虫も採取を試みましたが、サイズが小さく断念しました。

当日の条件

釣行日は5月下旬、午前6時ごろ現地着。

天気は曇り、気温は15℃ほど。日中の暑さが和らぎ、釣りにはちょうど良い気温でした。

水温は手を入れてみた感覚で12〜13℃ほど。

魚の活性も期待できるコンディションです。

智頭エリアの本流域へ入渓!川の様子とポイント選び

午前6時頃、智頭方面の千代川に到着すると、平日の朝ということもあって道中に釣り人の姿はほとんど見受けられませんでした。

空はどんよりとした曇りで、最近の日中の暑さを思えばちょうど過ごしやすい気候です。

車で川沿いを走りながら、まずは川の様子を確認することにしました。

しかし、ここ数日雨が降っていないせいか、全体的に渇水気味の印象です。

普段は一本の流れに見える場所でも、水が分散してしまい「ちょろちょろ」と浅くなる箇所が散見されます。

こうした状況では、魚は深みや流れの変化がはっきりしている場所に固まることが多く、ポイント選びが釣果を左右します。

そこで車で川の流れを観察しつつ、水量がまだ保たれている淵や瀬尻、流れの合流点を探しました。

川幅は場所によってまちまちで、草木が繁って川幅が絞られている場所はどこか里川らしい雰囲気を残しています。そうした狭い流れの脇には、魚が身を隠すためのブッシュや石の影があり、意外と良いポイントになることがあるため見落とさないようにします。

一方で、開けた本流域では流れが分散すると深みが薄くなるため、深さと流速のバランスが取れている場所を慎重に見極めます。

車で回っていると、川の中を魚が走るのが見えました。

一瞬カワムツかと思いましたが、よく見ると鮎(アユ)でした。

こんな上流域でも鮎を見かけることに驚きつつ、放流由来か回遊なのかと考えながらポイントの候補に加えます。

鮎がいるということは水質や生態系がそれだけ整っている証拠でもあり、捕食対象の変化がある場所はヤマメやイワナの付き場にも影響します。

入渓を決めた場所は、川幅が程よく広がりつつも岸際に深みが残るポイントでした。

ここなら長竿のリーチを活かして対岸際や瀬肩の変化を探れます。

ポイントを歩きながら仕掛けを入れていくと、石裏や瀬肩、緩い淵の縁といった「定番」のスポットに順に当てていく感覚が心地よく、川の地形が次第に頭の中に入ってきます。

流心の少し外側、石が沈んで流れが巻いている場所、落ち込みの出口あたりは魚の待ち伏せスポットになりやすく、特に注意して流します。

イワナが連発!予想外の釣果から始まる本流釣り

竿を出して間もなく、最初の手応えが訪れました。

仕掛けを慎重に流し、目印がピクッと小さく動いた瞬間に合わせを入れると、ズッシリとした重量感がロッドに伝わります。

引き上げたのは22cmの立派なイワナでした。

思っていたよりも魚影が濃く、次々とイワナが釣れてきたのには正直驚きました。

イワナは本来、冷たい渓流の上流域に多く見られる魚ですが、このポイントではヤマメが好むような流れの中から飛び出してくるのです。

流れの筋や石の影を狙うと、すぐに次のイワナが食いつきました。

彼らは体高があり、体色も美しく、釣り上げる度にその魅力に引き込まれていきます。

竿捌きにも工夫が必要で、強い流れに負けないように糸の張り具合や合わせのタイミングを調整しながら、魚の動きをしっかり感じ取ります。

水中での魚の動きは力強く、底石に潜り込もうとするため慎重にいなしてネットに納めました。

数匹のイワナを釣り上げた後、強烈な当たりが訪れました。

これは明らかにイワナではない引きで、慎重にやりとりを続けてネットに収めたのは24cmの幅広ヤマメでした。

美しい魚体と力強い引きに、待ち望んでいた本流の魅力を存分に味わうことができました。

その後はイワナの反応が遠のき、小型のヤマメが多く釣れ始めました。

堰堤周辺のポイントでは、流れの強い下流側へ走ろうとするヤマメを0.3号の細仕掛けで粘り強くやりとりして抜き上げる場面もありました。

放流された個体も混じりましたが、自然の魚との違いを感じながら釣りを楽しみました。

本流ヤマメとのファイトと放流魚の見分け方

本流の釣りは、ただ魚を釣るだけでなく、その引きの強さやファイトのスリルが何よりの魅力です。

この日も24cmの立派なヤマメがヒットし、その引きはまさに本流魚ならではの力強さでした。

ロッドを立て、糸のテンションを保ちながら魚の動きを感じ取りつつ、何度も流れの強い方へ走ろうとするヤマメを慎重にコントロールします。

本流ヤマメは体高があり、身も厚く、引き味はまさに一級品です。

流れに揉まれて鍛えられた魚体は、ときに急流を巧みにかわしながら、力強く抵抗してきます。

そんなファイトに勝てたときの達成感は格別で、釣り人の心を掴んで離しません。

一方で、この日の釣果には放流魚も混じっていました。

放流されたヤマメはヒレが欠けていたり、体型がやや細長く、引きも本流の天然魚に比べて穏やかなことが多いです。

実際に釣り上げてみると、その違いは明らかで、自然の中で育った魚との食味の違いも感じられました。

釣果のまとめと次回への展望

今回の千代川本流釣行では、ヤマメ14匹、イワナ8匹と無事にツ抜けを達成できました。

中でも24cmを超える幅広のヤマメは、まさに本流釣りの醍醐味を感じさせてくれる存在で、引きの強さと美しい魚体に大変満足しています。

釣り上げた魚の中から4匹のヤマメを持ち帰り、残りはリリースしました。

天然物と放流物の違いは非常に顕著で、体高や厚み、引きの強さだけでなく、食味にも大きな差を感じました。

帰宅後に塩焼きでいただいたアマゴは、川の清流の恵みを味わえる贅沢な一品でした。

また釣り場周辺の雰囲気も穏やかで、平日とはいえ他の釣り人も少なく静かな時間が流れていました。

釣りの後には佐用町の味わいの里三日月で天ざる蕎麦を堪能し、充実した一日を締めくくることができました。

今回の釣行を通して、千代川本流の可能性を改めて感じることができました。

次回は、千代川のもう一つの名物であるブラウントラウト(ニジマスの一種)を狙った釣行を計画しています。

釣果はもちろんですが、季節や天候の変化に応じたポイント選びや仕掛けの工夫にもチャレンジし、さらに深くこの川を楽しみたいと思います。

読者の皆さまも、千代川の本流釣りに興味を持っていただければ幸いです。

自然豊かな環境での釣りは、心身ともにリフレッシュできる最高のアウトドアアクティビティです。

これからも安全第一で、魚との駆け引きを楽しんでください!

コメント